こんにちは。

琴×リコーダー『ののアンサンブル』お琴担当たぬきです。

今日は調絃についての雑談。

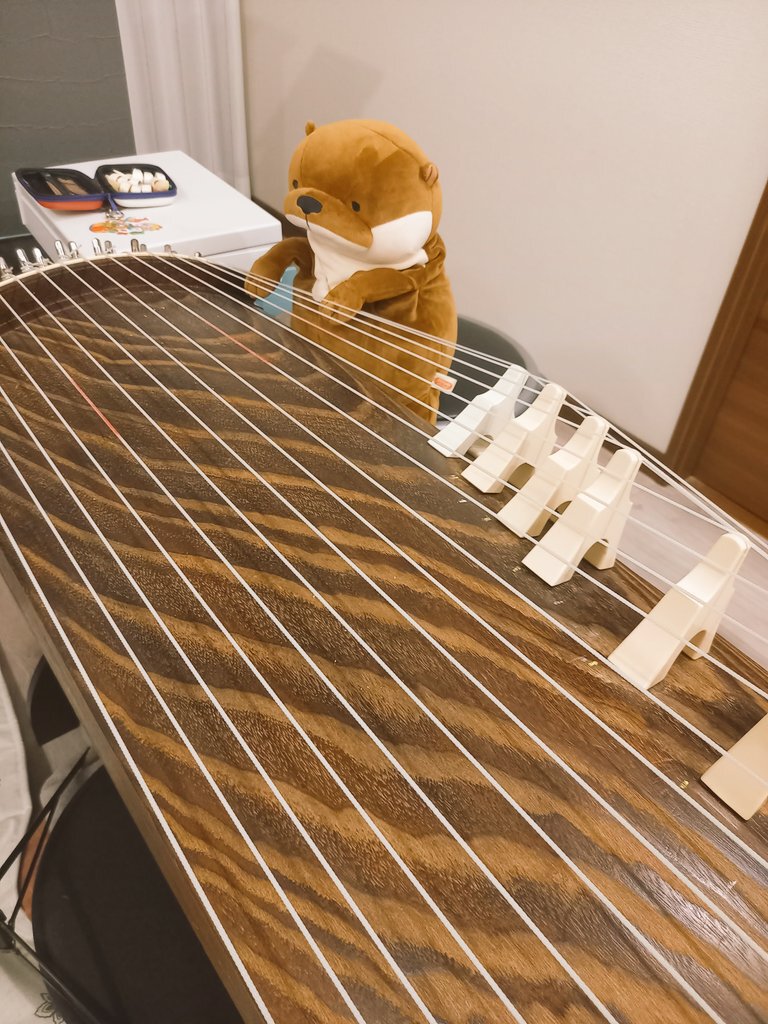

お琴は絃が13本、17絃は文字通り絃が17本あります。

絃と本体の間に「琴柱」と呼ばれる、白いあの、お琴のイラストでなんか絃支えてるっぽいあれ、あれの位置で音を変えています。

絃の位置には◯◯調子と名前がついており、絃の調子をあわせるので調絃という。おそらく。

演奏は琴柱の右側で行います。

そのため、

琴柱を右に動かす

⇒絃の動く幅が短くなる(絃の振動回数が多くなる)

⇒高い音になる

反対に、

琴柱を左に動かす

⇒絃の動く幅が長くなる(絃の振動回数が少なくなる)

⇒低い音になる

みたいなかんじ。たぶん。

友情出演:もちかわうそ氏

ということで、もちかわうそ氏に近い方の音は高く、もちかわうそ氏から遠い絃は音が低くなります。

Q.じゃあお琴って、13個か17個の音だけで演奏しないといけないの?

A.実はもうちょい出ます。

この音に#ついてるんだよな~

というとき。

えいっと押す。

押すことで音を上げます。

半音上げるときはちょっと押す。

1音上げるときはがんばって押す。

1音半のときはものすごくがんばって押す。

この奏法を押し手という。

という説明をはじめて聞いたときのかえる氏

「うっそだあ」

ほんとほんと。

でも音が安定しない未熟者ゆえ、できれば押したくはない。

曲によってはめちゃくちゃ押すんですけれど。

しかし、押し手では音を上げることしかできません。

Q.音を下げたいときはどうするの?

A.あらかじめその音が出る場所に線をつけておいて、演奏しながら動かします。具体的には、琴柱を左に動かす。

ちなみに「もうこっからしばらく半音上がってんじゃん!」という時は琴柱を右に動かすこともあります。

物理~!

でも楽器ってみんな物理だよねたぶん……

まあ物理的にどうこうできる範囲でしか音が作れないのと、たくさんの曲を弾くときは他の曲との兼ね合いがあり、琴柱を上下できる範囲は限られます。半音~いけて1音半。だいたいが隣り合った音なので、まあ半音が多いかな、くらい。

※一番低い、遠くの音が「一」の絃

特に演奏に影響するのは、押さねばならぬ絃の位置。

遠い(低い音)の絃を押すのは大変なのです。

たぬきは長めの体長にみあった長めの胴体と長めの腕を持っているので、写真のように「七」くらいまでなら余裕でいける、「六」と「五」もがんばればいける、くらいなんですが。

同じ七の絃を押さえようとしても、たぬき以外の人はだいたい椅子から立ち上がり中腰にならないと届かないので、演奏会のリハをすると「たぬきだけ立ってない!!」にいつもなります。

そしてリハ2回目ではじめて立ち上がるものぐさたぬき。形だけ腰浮かせてますよみたいにすることも多い。ずるすぎる。

ただ遠くを押そうとすると、立って座っての動きのぶんだけ弾く絃どこだっけ~になる可能性が上がったり、押したら違った!みたいな可能性が高くなります(たぬきに限る)(かもしれない)

そのため、ののアンサンブルではなるべく押すのは七より上の音、六以下に押し手があったら琴柱で変えるか1オクターブ上の音に変えさせてもらっています。

というようなあれこれの事情があるので、特にののアンサンブルでは「とりあえず曲作ってもらったらなんとかするよ」「無理ならいうよ」「でも途中で1音だけ#とか♭とかナチュラルはやだなあ~!」というわがままを言いながら演奏しているのでした。

以上、お琴担当たぬきでした。

ブログ村ランキングに参加しています。

お暇な方は下のボタン押していただくとたぬきのやる気が上がります。

『ののぶろぐ』押してもらえばまたこちらのブログに戻ってこられます。

にほんブログ村

琴×リコーダー『ののアンサンブル』お琴担当たぬきです。

今日は調絃についての雑談。

お琴は絃が13本、17絃は文字通り絃が17本あります。

絃と本体の間に「琴柱」と呼ばれる、白いあの、お琴のイラストでなんか絃支えてるっぽいあれ、あれの位置で音を変えています。

絃の位置には◯◯調子と名前がついており、絃の調子をあわせるので調絃という。おそらく。

演奏は琴柱の右側で行います。

そのため、

琴柱を右に動かす

⇒絃の動く幅が短くなる(絃の振動回数が多くなる)

⇒高い音になる

反対に、

琴柱を左に動かす

⇒絃の動く幅が長くなる(絃の振動回数が少なくなる)

⇒低い音になる

みたいなかんじ。たぶん。

友情出演:もちかわうそ氏

ということで、もちかわうそ氏に近い方の音は高く、もちかわうそ氏から遠い絃は音が低くなります。

Q.じゃあお琴って、13個か17個の音だけで演奏しないといけないの?

A.実はもうちょい出ます。

この音に#ついてるんだよな~

というとき。

えいっと押す。

押すことで音を上げます。

半音上げるときはちょっと押す。

1音上げるときはがんばって押す。

1音半のときはものすごくがんばって押す。

この奏法を押し手という。

という説明をはじめて聞いたときのかえる氏

「うっそだあ」

ほんとほんと。

でも音が安定しない未熟者ゆえ、できれば押したくはない。

曲によってはめちゃくちゃ押すんですけれど。

しかし、押し手では音を上げることしかできません。

Q.音を下げたいときはどうするの?

A.あらかじめその音が出る場所に線をつけておいて、演奏しながら動かします。具体的には、琴柱を左に動かす。

ちなみに「もうこっからしばらく半音上がってんじゃん!」という時は琴柱を右に動かすこともあります。

物理~!

でも楽器ってみんな物理だよねたぶん……

まあ物理的にどうこうできる範囲でしか音が作れないのと、たくさんの曲を弾くときは他の曲との兼ね合いがあり、琴柱を上下できる範囲は限られます。半音~いけて1音半。だいたいが隣り合った音なので、まあ半音が多いかな、くらい。

※一番低い、遠くの音が「一」の絃

特に演奏に影響するのは、押さねばならぬ絃の位置。

遠い(低い音)の絃を押すのは大変なのです。

たぬきは長めの体長にみあった長めの胴体と長めの腕を持っているので、写真のように「七」くらいまでなら余裕でいける、「六」と「五」もがんばればいける、くらいなんですが。

同じ七の絃を押さえようとしても、たぬき以外の人はだいたい椅子から立ち上がり中腰にならないと届かないので、演奏会のリハをすると「たぬきだけ立ってない!!」にいつもなります。

そしてリハ2回目ではじめて立ち上がるものぐさたぬき。形だけ腰浮かせてますよみたいにすることも多い。ずるすぎる。

ただ遠くを押そうとすると、立って座っての動きのぶんだけ弾く絃どこだっけ~になる可能性が上がったり、押したら違った!みたいな可能性が高くなります(たぬきに限る)(かもしれない)

そのため、ののアンサンブルではなるべく押すのは七より上の音、六以下に押し手があったら琴柱で変えるか1オクターブ上の音に変えさせてもらっています。

というようなあれこれの事情があるので、特にののアンサンブルでは「とりあえず曲作ってもらったらなんとかするよ」「無理ならいうよ」「でも途中で1音だけ#とか♭とかナチュラルはやだなあ~!」というわがままを言いながら演奏しているのでした。

以上、お琴担当たぬきでした。

ブログ村ランキングに参加しています。

お暇な方は下のボタン押していただくとたぬきのやる気が上がります。

『ののぶろぐ』押してもらえばまたこちらのブログに戻ってこられます。

にほんブログ村

コメント